近日,广州日报新花城记者从广州城建职业学院获悉,该校机电工程学院学生组成的青创团队自主研发的“无轨寻迹技术”成功突破行业技术壁垒,将工程机械无人化作业精度提升至厘米级,为矿山开采、基建施工等场景提供全新解决方案。目前该技术已进入产业化应用阶段,与多家企业达成初步合作意向。

“识别精度低、路径规划慢、作业偏差大是无人化作业面临的三大技术瓶颈。”学生团队负责人王昌盛介绍,针对行业难题,该校学生团队在该校机电工程学院院长周立求、老师高星宇的带领下,运用多传感器动态变频技术融合图像分割算法,使物体识别与定位成功率提高95%,实现厘米级定位精度;首创动态拐点分层优化算法,优化路径规划,实现搜索体量少90%、运算过程快38%;采用行驶偏差自主校正技术,在千次往返测试中实现零偏差作业。

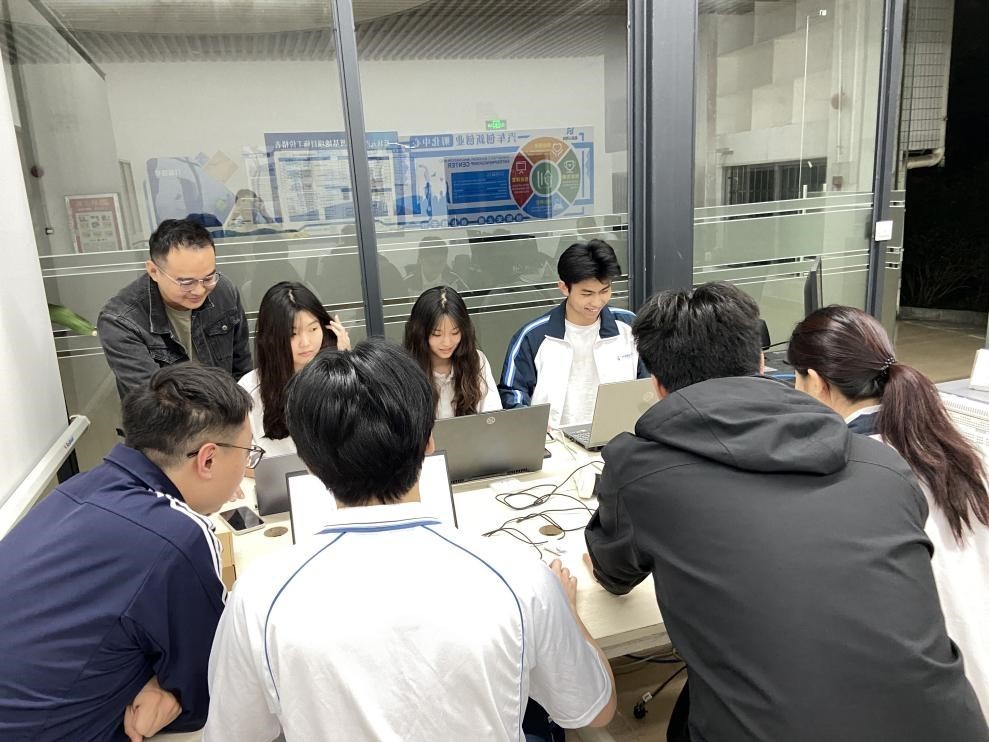

“一开始,我们连问题出在哪里都摸不着头脑。做实验的时候,传感器的数据总是不稳定,识别精度根本达不到预期。但我们知道,放弃就意味着失败,只能咬着牙继续干。”王昌盛介绍说。团队成员刘家琦说:“为了实现工程机械在复杂环境中的识别精度,我们在多传感器融合的同时,测试了几十种不同的语义算法。”

“这群学生劲头很足,除了课堂学习之外,他们日夜坚守在实验(训)室,反复验算每一个环节,调试每一项参数。”老师高星宇说。

机电工程学院院长周立求表示,这项技术创造性融合了机器视觉与动态控制算法,不仅填补了行业的部分空白,更有着巨大的应用潜力,希望通过创业将技术真正转化为生产力,为行业发展贡献力量。

据了解,目前该技术已进入产品应用阶段,将率先应用于矿用自卸车、挖掘机等大型设备,并着手进行产品的实地测试,旨在解决矿山开采、高粉尘等恶劣环境下人力成本高、作业效率低、安全风险大等问题。

“这群平均年龄20岁的‘智造新军’诠释了新质生产力与青春力量的融合。”周立求表示,学院以省级品牌专业“机电一体化技术”和省级“智能制造创新应用公共实训中心”为支撑,通过“项目化教学+实战化培养”模式创新,近三年已孵化出2支技术创新团队,累计获得23项专利。当前,该校正与粤港澳大湾区智能制造企业共建产学研平台,推动更多创新成果落地生根。

网站地址;https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2025/04/25/SF13737486738f5b31dd2246e1a46e8f.html?channel=weixin