在广州城建职业学院,一群平均年龄仅 20 岁的学生,用智慧与汗水书写着创新传奇。由该校机电工程学院学生组成的青创团队,凭借自主研发的 “无轨寻迹技术”,成功打破行业技术壁垒,将工程机械无人化作业精度提升至厘米级,为矿山开采、基建施工等领域带来全新解决方案。目前,这项技术已进入产业化应用阶段,吸引多家企业抛来合作橄榄枝。

“识别精度低、路径规划慢、作业偏差大,这三座‘大山’一直横亘在无人化作业发展的道路上。” 学生团队负责人王昌盛道出行业痛点。面对难题,在机电工程学院院长周立求博士、教授和高星宇老师的带领下,团队成员潜心钻研。他们运用多传感器动态变频技术融合图像分割算法,大幅提升物体识别与定位成功率;首创动态拐点分层优化算法,让路径规划效率飙升;采用行驶偏差自主校正技术,实现千次往返零偏差作业。这些创新成果,让无人化作业的关键指标实现质的飞跃。

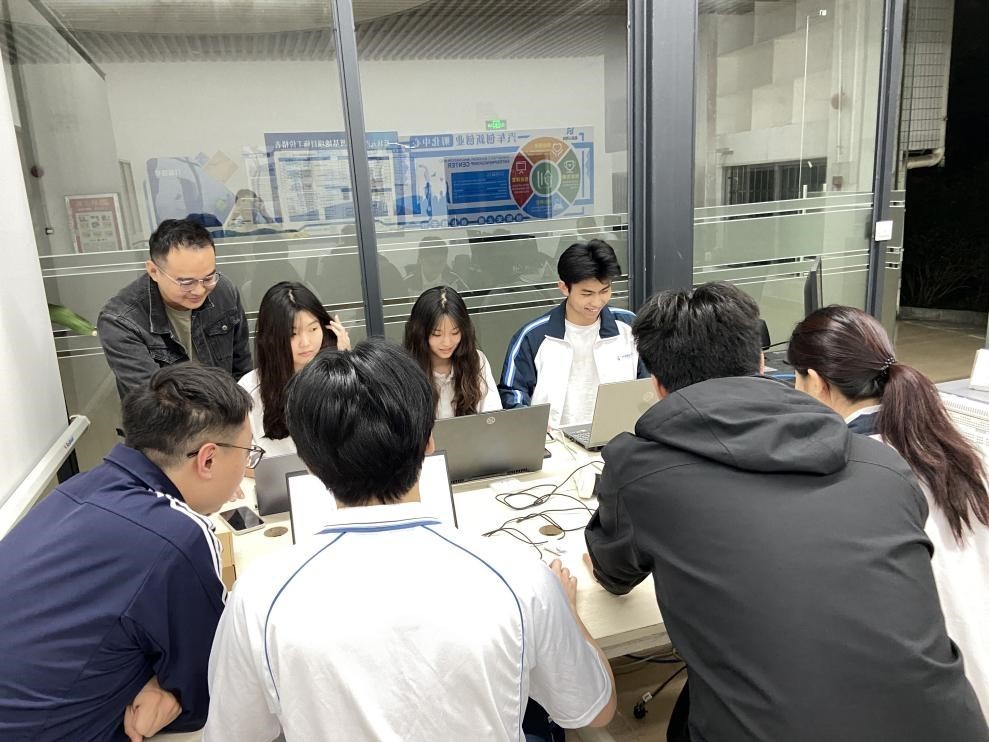

然而,成功的背后是无数个日夜的艰辛。“刚开始,我们连问题出在哪都搞不清楚,实验时传感器数据不稳定,识别精度远远不达标。” 王昌盛回忆道。团队成员刘家琦也分享了他们的攻坚历程:“为了提高工程机械在复杂环境中的识别精度,我们尝试了几十种语义算法,反复调试多传感器融合方案。” 在实验室里,这群年轻学子除了课堂学习,其余时间都扑在研究上,反复验算每一个数据,调试每一项参数。

“这项技术创造性地融合了机器视觉与动态控制算法,填补了行业部分空白,应用前景十分广阔。” 周立求院长对技术成果给予高度评价。他表示,希望通过创业实践,将技术转化为实实在在的生产力,为行业发展注入新动能。

据悉,“无轨寻迹技术” 已率先应用于矿用自卸车、挖掘机等大型设备,并开启实地测试。未来,该技术有望解决矿山开采等高粉尘恶劣环境下人力成本高、作业效率低、安全风险大等难题。

近年来,广州城建职业学院以省级品牌专业 “机电一体化技术” 和省级 “智能制造创新应用公共实训中心” 为依托,通过 “项目化教学 + 实战化培养” 模式,培育出众多创新人才。近三年,学院已孵化出 2 支技术创新团队,累计获得 23 项专利。目前,学校正积极与粤港澳大湾区智能制造企业共建产学研平台,推动更多创新成果落地,让青春智慧在产业发展中绽放光芒。

网站地址:https://m.itouchtv.cn/article/f41f2620814f989fa92f0c68ab05619f?shareId=XCabuoID